注目企業インタビュー

伝統と革新を融合させた商品づくりで

「津軽塗り」の未来を次世代へつなぐ

畑山 究極のハンドメイド、というわけですね。これは興味をそそられる人が多いと思いますよ。

畑山 究極のハンドメイド、というわけですね。これは興味をそそられる人が多いと思いますよ。

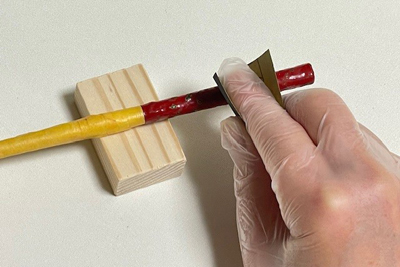

高橋 実は、西新宿の会場で定期的に研ぎ出しのワークショップを開催しているんです。毎回参加されるお客様もいて、「模様が浮かび上がる瞬間が楽しい」とのお声をいただいています。さらには、「こぎん刺し」など、青森のほかの伝統工芸とも組み合わせた商品展開もしているんですよ。

畑山 わくわくするお取り組みですね。ワークショップを東京で行うという点に、情報発信の戦略性を感じます。

高橋 津軽塗は東北以外ではまだまだ知られていないからこそ、あえて東京で発信する意味があると思っています。また2026年にはニューヨークの展示会にも出展予定なんです。完成までに2ヶ月を要する作業工程も含めて、世界中の方に津軽塗のことを伝えていければ幸いです。

津軽の伝統工芸を、世界に発信

畑山 高橋代表は、製品ができるまでどのような形で関わっておられるのでしょう?

畑山 高橋代表は、製品ができるまでどのような形で関わっておられるのでしょう?

高橋 私は、プロデューサー的な立場です。研ぎの体験まではサポートできますが、最終仕上げの「艶付け」は弘前の職人に任せています。商品として仕上げるには、この艶付けが非常に重要で、まさに職人の技が光る工程です。お客様が研いだ作品は一度弘前に送り、職人が丁寧に仕上げて完成させます。

畑山 その道のプロの仕上げがあってこそ、完成品としての価値が出るんですね。

高橋 その通りです。今までの津軽塗りの職人は、組合から「箸を50膳」といったBtoBの注文が中心でした。でも、それだけでは食べていけない人も多くて・・・だから私はBtoC、つまりエンドユーザーに直接届く形をつくることで、職人の生活を支える仕組みをつくりたいと考えています。ベテランの職人さんは、技術があっても販売や広報が苦手ということが多いだけに、私たちが橋渡し役を担いたいんです。

畑山 高橋代表が間に立つことで伝統が次の世代にも伝わっていく、そんなイメージですね。

高橋 はい。皆様に日本の伝統工芸の魅力を再発見してもらうと同時に、職人たちが誇りを持って仕事をできる環境を整えていく――その先には、津軽塗りだけで生活できる職人が増える未来を描いています。

畑山 素晴らしい心意気です。同じ青森県人として、津軽塗のさらなる発展を私も応援しています!

高橋 畑山さんにそう言っていただけると非常に嬉しいです。伝統工芸の本質は、守るだけでなく、時代に合わせて進化していくこと。だからこそ、これからも挑戦を続けていこうと思います。

1 2