コラム

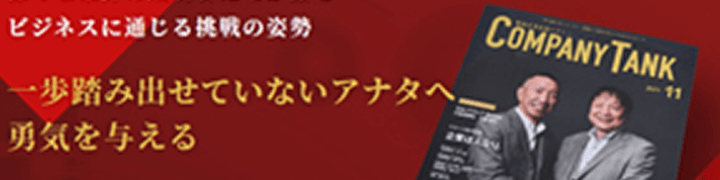

――築地本願寺様の本堂はデザインが非常に特徴的です。コンクリートづくりという点も日本のお寺としてはかなり斬新だと思いますが、まずは現在の本堂がこのような形になった背景について教えてください。

▲ 本堂の中の様子。参拝者が土足で本堂にあがり、椅子に座るスタイルは当時は特に珍しかった。柱の下部の少し太くなっている黒い部分はスチームストーブで、当時における最新の設備だったという

東森 1923年の関東大震災によって、当時の木造本堂は焼失してしまいました。その経験を踏まえ、再建にあたっては耐震性・耐火性の高いコンクリート造が採用されたんです。現在の本堂は、東京帝国大学(現・東京大学)名誉教授で建築史家の伊東忠太博士による設計で、古代インド様式を基本としながら、日本や西洋の意匠も随所に取り入れた独特の建築となっています。私はこのデザインには、「宗教を問わず、すべての人を受け入れる」という多様性と寛容の精神が表れていると感じています。また、当時としては非常に斬新だった「土足で上がれる本堂」、畳敷きではなく椅子席の本堂内部、そしてステンドグラスやシャンデリアといった装飾も、人々に強いインパクトを与えたことでしょう。実は、京都西本願寺を本山とする浄土真宗本願寺派にはもともと、時代の先を見据えて新しい制度や文化を積極的に取り入れる姿勢がありました。例えば、日本で明治時代、大日本帝国議会が成立する以前に、欧州を参考にして議会制を導入した歴史があります。こうした“進取の気性”が、本堂建築の際にも発揮されたのだと思います。

――築地本願寺様では、「開かれたお寺」をコンセプトに、カフェの開設、IT活用やDXを通じた組織運営の効率化・ペーパーレス化、さらにYouTube配信やアプリの開発などに取り組んでこられたとおうかがいしています。こうした一連の取り組みの背景には、どのような課題意識があったのでしょうか?

▲ 本堂内に設置されている配信機材。築地本願寺では、コロナをきっかけに本格的に動画配信をスタート。動画投稿サイトや機材に詳しい“デジタル坊主”が主導してプロジェクトを進めていったのだという。現在は毎日のおつとめや法要をライブ配信している

東森 私たちには、年々深刻化する「寺離れ」や、少子高齢化に対する強い危機感がありました。そこで、現代社会に即した新しい運営体制を構築すべく、2015年に銀行員・コンサルタントとして活躍した経歴を持つ安永雄玄さんを組織のトップに迎えました。ビジネス的な視点から、従来の慣習や方法を根本的に見直そうとする安永さんの存在は、まさに築地本願寺にとって「黒船」のような存在でしたね(笑)。

――ITやDXを進めるにあたり、現場には戸惑いもあったかと思います。そうした現場の反応には、どのように対応されたのでしょうか?

東森 一番に心がけたのは、職員のストレスを最小限に抑えることです。例えば、従来の書式をそのまま使えるようなシステムを導入したり、まずは特定の部署で小さく始め、徐々に他の部署へ展開していくといった「スモールスタート」のアプローチを取りました。問題が起きればつど対応し、改善を重ねる。そうした試行錯誤のサイクルを繰り返しながら、改革を進めてきました。また、外部から来たコンサルタントを、実際に一緒に働く現場職員が評価できる仕組みも導入したんです。「右向け右」と言っても、人は簡単には動きません。なぜ右を向けなかったのか、その理由に寄り添いながら進めていくことを大切にしていました。

――そうしたIT活用やDXの取り組みの結果、現場はどのように変化しましたか?

▲ 本堂の設計を手がけた伊東忠太博士は、妖怪・動物好きとして知られている。築地本願寺の各所には、写実的でありながらユーモラスな動物彫刻が点在している。写真は獅子[左]と孔雀[右]

東森 まず業務効率は大きく向上しました。全職員にPCとスマートフォンを支給することで、電子決裁やオンライン会議、テレワークができるようになったんです。また外に向けた取り組みでいえば、新型コロナウイルス感染症を機にZoom法事を始めました。開始以来、継続的にお申込みをいただいており、アメリカとヨーロッパへ同時中継しながら法事を行ったこともあるんですよ。さらに、法要の“スロット化”、つまり決まった時間枠を事前にオンラインで予約していただく形にしたことも大きかったですね。従来は予約なしで、来ていただいた順にお経をあげていたんです。時には2時間お待たせすることもありました。スロット化することで、待ち時間も発生しなくなりましたし、私どもも法要に対応する職員がいつ、何人くらい必要か明確に把握できるようになりました。

――参拝者の利便性向上と、組織内の労務管理の両面に効果があったということですね。

東森 はい。ちなみにこの“スロット化”のアイデアは、現場の職員が考えてくれたものなんです。コロナ以降、外部人材や、ビジネス経験のある人材が多く加わり、もともと内部にいた職員との間で意見交換が行われるようになりました。そうした中で、新たな発想や取り組みが自然と生まれてきています。以前と比べ、組織全体の風通しもよくなり、自由に意見を発信できる雰囲気が広がってきたと感じています。

――お話をうかがって、伝統的な組織におけるIT活用やDXの好事例だと感じました。

▲ 境内にある「築地本願寺カフェ Tsumugi」では、食事や和スイーツ、ドリンクを楽しめる。中でも人気なのが、オリジナルメニュー「18品の朝ごはん」[写真上段]。オフィシャルショップでは、仏事関連の商品に加え、オリジナルグッズも取りそろえている[写真下段]

東森 ありがとうございます。ただ、私たちの最大の使命はあくまでも、仏教・浄土真宗の教えをお伝えし、人々が心穏やかに生きていけるようお手伝いすることです。ITやDXはそのための“手段”であり、決して“目的”ではありません。ですから、リアルな場の充実こそが何より大切だと考えています。「適者生存の法則」が示すように、お寺や僧侶も、環境の変化に対応できなければ生き残ることはできません。そうした姿勢は、仏教の根本にある「諸行無常」、つまりすべてのものは移りゆくという考え方とも一致します。こうした仏教の物事の捉え方は、先の見えにくい現代社会においても、大いに参考になるものだと思います。仏様の教えに触れ、どなたにとっても安心できる場であり続けるために、私たちは今後も、環境の変化に柔軟に対応し続けていきます。

写真:坂本 隼

画像提供:築地本願寺、(株)プロントコーポレーション

築地本願寺では、僧侶や仏教関係者と話ができる窓口を複数設けている。電話や有人チャットで仏事にまつわる相談を受け付けている他、対面・アプリ・noteでは、仏事だけでなく日々の悩みを相談できる。本堂とインフォメーションデスクにおける対面相談は予約不要。「開かれたお寺」を象徴する取り組みの1つだ。

築地本願寺では、僧侶や仏教関係者と話ができる窓口を複数設けている。電話や有人チャットで仏事にまつわる相談を受け付けている他、対面・アプリ・noteでは、仏事だけでなく日々の悩みを相談できる。本堂とインフォメーションデスクにおける対面相談は予約不要。「開かれたお寺」を象徴する取り組みの1つだ。 築地本願寺・副宗務長 築地本願寺・副宗務長東森 尚人 1969年生まれ、奈良県宇陀市出身。龍谷大学大学院文学研究科修士課程(国史学専攻)を修了後、浄土真宗本願寺派宗務所(京都・西本願寺)に入所。2018年7月より、築地本願寺責任役員副宗務長に就任。東京教区教務所長も務める。その他、公益財団法人全日本仏教会総務財政審議会委員に就任。 浄土真宗本願寺派 築地本願寺 【所在地】 〒104-8435 東京都中央区築地3-15-1 【本堂参拝時間】6:00〜16:00 【URL】 https://tsukijihongwanji.jp/ |

<< Report:11 COWORKINGSALON SLOTH…|Report:13 黄金湯 >>